⬇️音声聞き流しで記事を読みたい方はこちらをクリック!⬇️

「夜勤」

それは…戦いです…

そう。自分との戦いです…

こんにちは!福see(@kaigo_kaigo_jp)です!

介護現場で12年間働いている現役介護福祉士です(^^)v

このブログは時間が無い人でも介護の仕事を理解出来る様に作った

【音声聞き流しブログ】です。

未経験者の方に向けてより介護の世界を知ってもらおうと始めたブログですので、皆様どうぞお気軽にご試聴なさって下さい。

今回の話を最後まで聞くと(読むと…)

どうして介護施設で虐待の様な哀しい事が起きてしまうのか…あなたはその理由を、スマホを見つめながらにして知る事が出来ます。

今回は夜間帯にフォーカスして記事を書きました。記事内容は赤裸々に書いているので、介護職を目指す人にとっては参考になったり、大切なご家族を預けている人にとってはハラハラする内容になっていると思います^^;

なので…読みたくなければ読まなくて結構です\(//∇//)\

下記に目次がありますので目次だけ読んでもらっても良いし、知りたい所だけクリックして読んで貰っても大丈夫ですよ(^-^)v

それでは早速内容に入って行きましょう!

夜勤とは?「敵は己の中にあり。」

こんな事を言ったら笑われそうですが…夜勤をすると一つ思う事があります。

それは「敵は己の中にあり!」です。いや本当に。

どんな仕事をしても己の中に敵は存在すると思いますが、その戦いの中でもおそらくトップクラスに近い戦いが貴方を待っています。

なんて言うとちょっと怖くなってしまうかもしれませんね^^;

だけど今は、「ふ〜ん、そうなんだ〜」ぐらいの気持ちで聞いて頂いて大丈夫です。実際に働いてみたり、この記事を読み進めて行く内に「そうゆうことかー!」とか「なるほどね笑」とか思って頂ければ良いです。

何故なら自分を抑えるのも自分。自分を動かすのも自分だからです。その辺りの事も詳しく話して行きますね。

夜勤介護士の労働時間は「16時間勤務」がベーシック。

まずは現場をイメージして頂く為に勤務時間からお話しします!

介護士の夜勤の勤務時間は大体の施設が「16時間勤務」です。

介護士の夜勤の勤務時間は施設によって大きく二つに分ける事が出来ます。

一つ目が16時頃〜10時頃までの夜勤(二日分の勤務扱い。通称二交代制と言います。)

二つ目が21時頃〜6時頃までの夜勤(一日分の勤務扱い通称三交代制と言います。)です。

勤務時間は勤務する施設がどんな勤務形態で現場を回しているかによって違ってきますので、求人情報などで予め確認しておくと良いです。

日本医療労働組合連合会の「2021年介護施設夜勤実態調査結果」という報告によると、二交代制の割合が80%台前半と、三交代制(短い夜勤)や他の勤務形態に比べると圧倒的に多くなっている様です。

なので

「ほとんどの施設で皆んな16時間ぐらいは働いている。」と思って下さい。私が務める施設もこの16時間勤務で回してます。

一人の夜勤者が担当する利用者は”20名~25名”が一般的

これもイメージをしやすい様に利用者の人数をお伝えすると、ズバリ!特別養護老人ホームの場合、

職員1名につき大体利用者は20名〜25名ぐらいが一般的な人数配置です。

国が定める特別養護老人ホームの夜勤の職員配置は、利用者が25名以下の場合職員は1名以上必要(厚生省告示第二十九号より)。とあります。

哀しいかな現実大半の施設ではギリギリの人数で回しているので(一部有料老人ホームは除く)、利用者25名vs職員1名いう状況が殆どです。ちなみにユニット型と呼ばれる形態の場合は利用者20名に対して職員1名という所が多いです。

「え?利用者ってそんなにいるの?」「25vs1って…普通に無理じゃない?笑」と思った方も多いと思います。ですが仮に25名と言っても、大半の利用者は寝ていますし、徘徊やトイレの希望がある人などはいつも決まった方なので、対応も徐々に慣れて来ると思います。

みんな起きてて、きつい夜もありますが汗

勿論25名ぐらいの利用者を任せられる様になってから夜勤には入るので、いきなり初心者が「明日から夜勤お願いね♪」なんて言われる事はまず無いです。

もしあったらそこで長く働くのはやめておいた方が良いでしょう。無責任な施設ですよ〜と自分達で言ってる様なものです。

中にはしっかりした所では企業内や法人内で試験があって、それに合格しないと夜勤は任せられない!なんて所もありますので、面接時に聞いてみたり事前に調べるなどして準備しておくと良いと思います。

夜勤者の仕事を大まかに説明。16時間は”あっ”という間です!

介護士が行う夜勤の仕事は大まかに

・夕食朝食時の支援

・定時のオムツ交換

・定時のバイタル測定(血圧測定や検温の事)

・定時の巡回

・翌日の業務準備

・日中には中々出来ない事務仕事

・自分の仕事

・その他の仕事(レクリエーションの準備や委員会等)

・日中の激戦をリセットすべくオムツや薬品等の補充

等々です。分かりやすい様に表で書くと…

| 16:00 | 出勤、日勤帯からの引き継ぎ |

| 17:00 | 夕食支援 |

| 19:00 | 就寝介助(着替えや整容、トイレ誘導やオムツ交換等) |

| 20:00 | 消灯、巡回、バイタル測定 |

| 21:00 | 記録の入力、翌日の準備 |

| 22:00 | オムツ交換・巡回 |

| 23:00 | 記録の入力、翌日の準備 |

| 0:00〜4:00 | 定時の巡回、事務仕事や自分の仕事、オムツ補充等、その他の仕事。休憩時間もこの時に取る様にする。 |

| 4:00 | オムツ交換・巡回 |

| 6:00 | 起床介助(着替えや整容、トイレ誘導やオムツ交換等)バイタル測定・巡回 |

| 7:00 | 早番者との引き継ぎ |

| 7:30 | 朝食支援 |

| 9:00 | 整容、トイレ誘導やオムツ交換 |

| 9:30 | 記録、日勤者との引き継ぎ |

| 10:00 | 退勤 |

※特別養護老人ホーム二交代制の夜勤の例

上記の流れの中で、センサーコールやナースコールの対応、1〜2時間おきの巡回を行います。

おそらく日本全国の特別養護老人ホームがこんな感じの流れになってると思います。他にも「ウチではこんな事やってるよー(^-^)」とかあれば是非是非教えて下さい♪

休める時に、休んでおこう。

「休める時に休んでおく」というのもプロとして大切な考え方です。

利用者はいつ何時体調不良になるか分からないし、いつ転倒したりいつ熱を出すかも分からない…。

そうです、いつでもあなたはイレギュラーな出来事に対応出来る様に、心と体を整えておく必要があります。

なので「今なら寝れるかも!」とか「今なら夜食が食べれるかも!」と思ったら遠慮せずにそうする事をお勧めします。しかも

寝るならきちんと横になって休んだ方が疲れも取れますし、心もリラックス出来ます。

ちなみに夜食といえばカップラーメンが定番ですが、個人的にはカップラーメンよりカップ焼きそばの方がお勧めです^ – ^ラーメンにお湯を入れた途端にナースコールで呼ばれる!ってゆうのはこの業界ではあるあるだったりします笑

どうしてもラーメンが食べたかったら坦々麺とか辛いものは避けておいた方が良いです。お腹が痛くなってトイレに行きたいのに行く間も無い時もあるので汗

夜食を食べるなら胃に優しいものがお勧めですよ(*^o^*)

「休める時には、休む」これもプロとして必要な考え方だと覚えておきましょう。

ズバリ!これが【虐待の原因】です…

大体イメージ出来ましたでしょうか?

日中は利用者にとっても活動の時間帯なので、施設全体に活気がありますが…。夜間帯は利用者も大半の方は寝てます。

なので…

夜は、静かです。

聞こえるのは、あなたがタイプするパソコンのキーボードの音だけ…

遠くで犬の鳴き声がします…

誰もいないはずの部屋から物音が…

…こんな時に限って、怖い話とか思い出しちゃったりして…

あなたの…後頭部の辺りに視線を感じて…振り返ると!そこには!

男性利用者の姿が!

しかもまるでそこに小便器があるかの様に、廊下の壁に向かって立ちションをしているではありませんか!!

しかもアレの勢いが尋常じゃない!

そうだな…そう言えば今日はしこたま飲んだもんな…日本酒まで飲んじゃったし…しょうがない、しょうがない。

彼なりの目標設定か何かなんだろうな…

夢を追うのも大変な事なんだろうな…

頑張れよ!若手芸人!!

いやいや!違う違う笑

利用者、利用者!

日本酒も飲んでもないし、若手芸人でもありません笑

っと、こちらの方はトイレの場所が分からなくなってしまった利用者でした。

介護業界でもこういった行為を”放尿”と言います。放尿をするのは認知症の方などに多いです。

そしてこの後に大事になって来るのが、あなたの気の持ちようです。

このイレギュラーとも言える状況を、あなたはどう考えるのか?

①認知症の方だし、これは病気が原因で行っている事。むしろ途中で転ばなくて良かった。けど、どうしてこんな所でしちゃったんだろう?原因は何だろう?

②ふざけんな!仕事を増やしやがって!!

③“無“の気持ちで…。坦々と…。「居室誘導と床掃除をしよう。後で原因と対策を考えよう。」

④イレギュラーな状態だし、この状態を楽しんじゃおう!そしてどうしてこんなの事したのか利用者に色々聞いちゃおう(^O^☆!!♪

みなさんはどう考えましたか?他にも何か感情が産まれましたか?私が思うに正解の考え方は、①か③です。ですが私達も人間なので②と思ってしまう事もありますよね…

想像してみて下さい…

上司や同僚から頼まれた仕事があって、あなたはそれを今日中にやりたいと思っている。

今日は他の仕事に思いのほか時間がかかってしまって、少ししか時間が作れそうにない。よーし!集中してやんなくちゃ!さてっと…

と、椅子に腰を降ろした瞬間に…

先程の様に、勢い良く放尿をされたら、みなさんどう思いますか…?

さすがに私も(マジかー。片付けるのに時間もかかるし、、うわぁーマジかー!)と思います。人間なのでこの感情はやっぱり湧いて来ます。しかし大切なのは、

「あなたの今日中にこの仕事をやりたいという考えは、利用者には関係無い」と言う事実です。

そしてここからが、この記事の味噌です。

今は、夜です。

職員はあなただけです。

他の利用者も寝ているし、自分以外の職員は全然違う場所にいて今この状況を知るよしも無い。

きっと大声を出しても誰にも悟られない。そもそもみんな耳が遠いのでおそらく私の声は聞こえない。そして今、目の前にいるのは、数分後には今の出来事を忘れてしまう認知症の高齢者です。

冒頭でも話しましたが、自分を止めるのも自分。そして…自分を動かすのも自分です。

今、あなたがする事は誰にも悟られません。誰にもバレません。

日々のストレス、同僚から言われたあの陰口、家庭内が上手く行ってなかったら尚更に感じる哀しみ、、世の中は理不尽な事だらけです…

せっかく今から仕事やろうと思ってたのに、、このヤロォォー!!!!

そして!!思わず…!!!!

哀しいですが、これがいわゆる虐待に繋がってしまう経緯です。

これって…誰にでも当てはまる事ですよね?

夜勤者(プロ)として、あなたが出来る事。

今回の放尿に関わらず「え?このタイミングでこれ?」的な、イレギュラーな出来事が夜勤者には降りかかります。

不定期に鳴るナースコールや※センサーコール、オムツの便漏れ、急な体調不良や転倒などもそうです。

(※転倒防止の為にベット脇などに設置してある機械。センサーが感知したら目視で利用者の安否を確認しなければならない)

そしてあなたはプロとして、迅速にこれらの事態に対応しなければなりません。

聞いてるだけでも気が滅入りそうになるかもしれませんが、ちゃんと訓練を受けてから夜勤には入りますし(まともな施設の場合)一人での対応が難しそうなら、他のユニットや他のフロアにいる職員に声を掛けて応援を呼べば大丈夫です。

そうは言ってもイライラしてしまったり、感情的になるのも人の常だと思います。

そうなった時は、自分なりに工夫して乗り切れば良いと思います。

私の場合は大きく深呼吸をしたり(←これだけでも結構効果ありますよw)、サボってみたり(←やる事はやってますよw)、プロとして色々と感情をコントロールする方法を使って対応していますが( ;∀;)

その中でも今の所最強なのは、

「アンガーマネジメントを意識してとりあえず6秒間我慢する。」です。

怒りに任せてもロクな事がありませんので、とりあえずその場を乗り越える様に対応してます。

(アンガーマネジメントとは簡単に説明すると、怒りの感情を上手にコントロールする為の心理テクニックです。気になる方はリンクをクリックして下さい)

あなたもあなたなりの工夫で、その場の怒りをコントロール出来れば良いと思ってます。

一緒に頑張りましょう!\(//∇//)\

この話については別な機会に深掘りしてお話し出来ればと思ってます(^-^)/

優しく献身的に働いている職員がほとんど

ここまでは職員目線で話をして来ましたが、施設に大切な家族を預けているご家族様にとっては、ハラハラする内容だったのでは無いかと思います。

国が定める条件として特別養護老人ホームの場合、利用者が25名以下である場合は、夜間帯の職員配置は1名以上必要である(要約すると)。とあります。(厚生省告示第二十九号より)。

そしてほとんどの施設では当然ギリギリの人数で対応しているので、つまりこれが2023年時点でのほとんどの施設での現実だと思って下さい。

私が経験して来た何施設かでも、この人数配分で回していました。

「せめてもう一人職員がいればな…」と夜勤の度に思いました。

勿論私達もプロとして働いていますので、いくら夜勤が大変だからと言って業務を怠っている訳ではありません。

身を粉にして献身的に働いている職員がほとんどです。

そして皆優しく愛護的に利用者に接している職員がほとんどです。その点はどうか分かって頂ければと思います。

少ないカレーを分け合って食べる時代に?

言わずもがな日本は今、少子高齢化社会です。

今でさえ人が足りてない介護業界なのに、今後更に高齢化が進み、利用者となる高齢者が増える一方で働き手となる若者が少なくなる訳ですから、今よりももっと厳しい現状になるのは当然の流れかもしれませんね。例えて言うなら、

具材がほとんど入っていないカレーを、皆で分け合って食べる様な状態になって行くかもしれません…

具材が働き手の事ですね。

「え?!ジャガイモ…これだけ…?」

みたいな事が、介護業界のみならず各業界で展開して行くかもしれません。

一つのジャガイモを奪い合う!みたいな…!(ToT)

今後更に世界の産業は機械化が進んで行くと思います。これはもう変えられない世の中の流れです。むしろ機械化にならなければ、これからの新しい世界に全てのものが対応出来なくなるでしょう。私達人間もそうです。

そして機械に自分達の仕事を譲った人達が、機会化が難しい介護業界などに大量に入って来ると思います。そんな人達の道しるべとなる様に、私は今このブログを運営してます。

勝手の違う他業種に飛び込むのはとても大変だと思います。勿論その方の年齢や経験も関係して来ます。

少しでも介護の事や今の現状を知ってもらう為に、この文章をあなたに向かって書いています。これから介護業界へ飛び込む方は、安心して飛び込んで来て下さい。利用者とチーム(職場の仲間)の事だけ考えてれば大丈夫です!

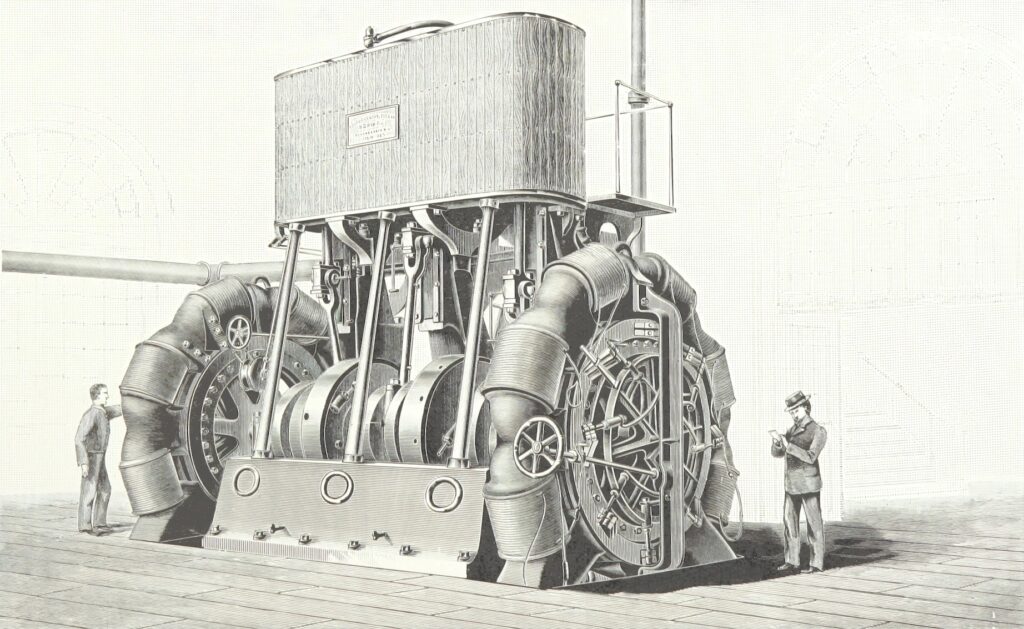

介護士はマシンオペレーターとして働く時代に…『機械に強い介護職が最強』説!

今後機械の導入は介護業界でも必須条件です。テクノロジーが職員の負担を減らして、より良い介護サービスを提供する原動力になる事は間違いありません。

例えばボタンを押すだけで全身を洗ってくれる様な全自動の入浴機械などがあれば、私は今直ぐにでも入りたいです笑

「え?オムツ交換って昔は人がやってたの?」なんて子供から言われる未来はそう遠くないかもしれません。

そうなった時に、私達介護士に求められるのは、

「マシンオペレーターとしての役割」かもしれません。

実際に今でも全自動とまでは言いませんが、高性能な入浴の機械がどの高齢者施設でもありますし、一部施設では2021年〜施設内を巡回してくれるロボットの導入も始まったり、健康状態や睡眠の質までもモニタリング出来る技術なども、私達の業界にも着々と浸透しつつあります。chatGPTなどは管理業務をする上で必要なツールになるかもしれません。

今でも入浴の機械の操作は介護士がやってますし、巡回ロボットやモニタリングの機械が本格的に導入されれば、

機械の操作を行うのは機械に強いメカニックでは無く、生身の高齢者に詳しい我々介護士が担う事になるでしょう。

ですから、

『機械に強い介護職』が、これからは最も求められる人材なのかもしれませんよ!

これから介護業界に飛び込む方へ

機械化が進むのはどの業界も避けられない流れですが、機械では行えない事もこれまたまだまだ沢山あります。

食事介助や整容などは複雑な動きなので、今後しばらくは人の手でなければ難しいと思います。

オムツ交換も同様に、皮膚を傷つけてしまう可能性が高いですし、様々な事項も多いのでまだまだ人の手が必要になるでしょう。

なのでこれから介護業界に入ろうと考えている人は、高齢者について学ぶ必要もありますし、機器の操作も覚えなければならないので、出来るだけ早くに業界に身を置いた方が良いと感じます。

先程も言いましたが、

利用者とチーム(職場の仲間)の事だけ考えてれば大丈夫です!

あとはこのブログを使い倒して下さい!w

長くなってしまいましたがこれが2023年現在の介護施設(特別養護老人ホーム)の夜勤の実態と、虐待に繋がってしまっている経緯です。

参考になって頂けましたか?

きっとこの記事を最後まで読んでくれたあなたなら、思いやりのある素晴らしい介護士になれると思いますよ!←偉そうですみません汗

それでは!まとめ!です!

まとめ

介護施設の夜勤とは独りでするもの。「敵は己の中に有り」夜食を食べるなら、胃に優しいものを笑。

以上です!!

最後夜食の話になっちゃいましたw

色々と厳しい事も書きましたが、利用者と自分を守る為です。あとは自分なりに仕事をするだけですよ☆

30代・40代で介護業界に飛び込むのには不安も多いと思います。なので、業界に飛び込む前に「生の声を沢山聞ける場所があれば良いのにな〜」と思って当ブログを立ち上げました。是非別の記事も読んで行って下さい。

何かご質問やご意見などがあればコメント欄に書いて頂くか、直接お問合せ頂ければと思います!

最後まで読んで(聞いて)頂いてありがとうございます!

あなたのこれからの人生が、ますます楽しく幸せであります様に

福see(@kaigo_kaigo_jp)

【出典】

・2021年介護施設夜勤実態調査結果・厚生省告示第二十九号・アンガーマネジメント(Wikipedia)・

記事音声/動画

⬇️記事を音声で聞きたい方はコチラ⬇️

⬇️記事を動画字幕付きで見たい方はコチラ⬇️